СУБЪЕКТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Выпуск 232. Новая экономическая политика в новой России и СССР

Версия для сохранения и печати (<1 Мб)

НЭП (с 1921 по 1929 год) — Новая экономическая политика на основе товарно-денежных отношений, проводившаяся в Советской России. Она пришла на смену политике военного коммунизма, приведшей страну к экономическому краху и голоду. Суть НЭПа заключалась в применении рыночных элементов при сохранении госконтроля над ключевыми сферами жизни.

В. И. Ленин выступил с инициативой НЭПа, который рассматривал и как «стратегическое отступление» партии, «осторожно-обходной метод действий», и как политику, которая «вполне обеспечивает» экономически и политически «возможность постройки фундамента социалистической экономики» (Ленин, Полное собрание сочинений).

О НЭПе историки спорят уже четверть века, не сходясь во мнениях, задумывалась ли новая экономическая политика как долговременная или же являлась тактическим манёвром, и по-разному расценивая необходимость продолжения этой политики. Даже позиция самого Ленина на протяжении первых лет НЭПа сильно менялась, а взгляды на новый курс других большевиков представляли широкий спектр, начиная от мнения Бухарина, бросившего массам лозунг: «Обогащайтесь!», и, заканчивая риторикой Сталина, обосновавшего необходимость отмены НЭПа тем, что он выполнил свою роль.

НЭП как «временное отступление»

Политика военного коммунизма, которую большевики стали проводить вскоре после того, как взяли власть в стране, повлекла острейший политический и экономический кризис. Продразверстка, к концу 1920 года распространившаяся почти на все сельскохозяйственную продукцию, вызывала крайнее ожесточение крестьян. По России прокатилась череда выступлений против власти.

Крупнейший крестьянский мятеж, так называемый Антоновский (по фамилии эсера Александра Степановича Антонова), бушевавший, начиная с лета 1920 года в Тамбовской и прилегающих к ней губерниях, большевикам пришлось подавлять с помощью войск. Другие крестьянские восстания против власти распространялись по Украине, на Дону и на Кубани, в Поволжье и Сибири.

Недовольство охватило и часть армии: в результате Кронштадтского мятежа, начавшегося 1 марта 1921 года, властью в городе овладел Временный революционный комитет, выдвинувший лозунг «За Советы без коммунистов!», и лишь после штурма частями Красной армии под командованием Михаила Тухачевского удалось взять Кронштадтскую крепость и расправиться с её мятежным гарнизоном.

Однако силовыми методами власти могли лишь бороться с крайними проявлениями общественного недовольства, но не с самим экономическим и социальным кризисом. Выпуск продукции в стране к 1920 году по сравнению с 1913 годом упал до 13,8%. Национализация промышленных предприятий ударила и по селу: перекос в сторону производства боеприпасов вкупе с неумелым планированием привёл к тому, что село недополучало сельскохозяйственную технику.

Из-за нехватки рабочих рук посевные площади в 1920 году сократились на четверть по сравнению с 1916 годом, а валовой сбор сельхозпродукции — на 40–45% по сравнению с последним предвоенным годом, 1913-м. Засуха усугубила эти процессы и вызвала голод: в 1921 году он поразил около 20% населения и привел к гибели почти 5 млн человек.

Все эти события подтолкнули советское руководство к тому, чтобы резко изменить экономический курс. Ещё весной 1918 года в полемике с «левыми коммунистами» Ленин стал говорить о необходимости дать «передышку» движению к социализму. К 1921 году он подвёл под это тактическое решение идеологическое обоснование: Россия — страна по преимуществу аграрная, капитализм в ней незрелый, и революцию здесь нельзя проводить по Марксу, нужна особая форма перехода к социализму. «Нет сомнения, что социалистическую революцию в стране, где громадное большинство населения принадлежит к мелким земледельцам-производителям, возможно осуществить лишь путём целого ряда особых переходных мер, которые были бы совершенно не нужны в странах развитого капитализма...», — утверждал председатель Совета народных комиссаров.

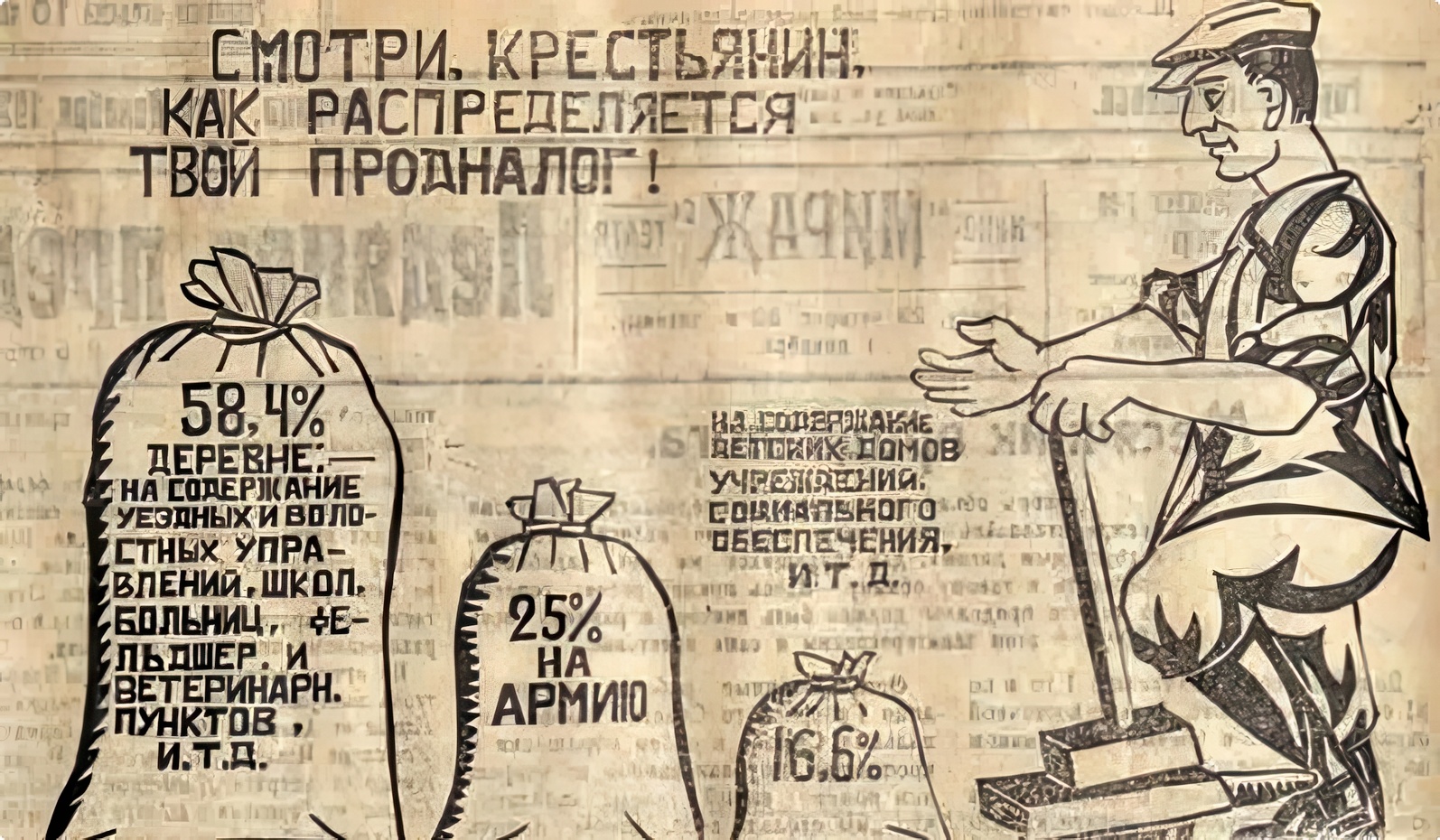

Ключевым стало решение о замене продразверстки продовольственным налогом, который мог вноситься как натурой, так и деньгами.

Ход реформ

Чтобы наладить товарообмен, требовалось увеличить выпуск промышленной продукции. Для этого были приняты законодательные акты, предусматривающие денационализацию небольших промышленных предприятий.

Что касается крупных и средних предприятий, то они претерпели реформу управления: однородные или взаимосвязанные между собой предприятия были объединены в тресты, наделённые полной независимостью в ведении дел, вплоть до права выпуска долгосрочных облигационных займов. Уже к концу 1922 года в тресты было объединено около 90% промышленных предприятий. Сами тресты начали сливаться в более крупные организационные формы — синдикаты, взявшие на себя налаживание сбыта продукции и снабжения сырьём, кредитование и внешнеторговые операции.

Оживление промышленности подстегнуло торговлю: в стране, как грибы после дождя, множились товарные биржи — уже к 1923 году их насчитывалось 54. Наряду с децентрализацией управления народным хозяйством были приняты меры по стимулированию производительности труда работников: на предприятиях вводилась поощрительная система оплаты.

Принятый в октябре 1922 года новый Земельный кодекс разрешил крестьянам арендовать землю и пользоваться трудом наёмных рабочих.

Денежная реформа и оздоровление финансов

Одним из крупнейших явлений эпохи НЭПа стала стабилизация национальной валюты. К началу 1920-х финансы страны находились в тяжелейшем состоянии. Ежегодно увеличивавшийся дефицит бюджета в 1920 году превысил 1 трлн рублей, и правительство не имело другой возможности финансировать бюджетные траты, кроме как с помощью все новых эмиссий, что вело к очередным виткам инфляции: в 1921 году реальная стоимость 100 тысяч «советских знаков» не превышала стоимости одной дореволюционной копейки.

НЭП позволил сформировать банковскую систему страны: для финансирования отдельных отраслей хозяйства создавались специализированные банки.

Основные черты НЭПа

- Частичная денационализация мелкой и средней промышленности

- Привлечение иностранного капитала (концессии)

- Финансовые реформы Сокольникова (создание золотого червонца)

- Отмена всеобщей трудовой повинности

- Ликвидация карточной системы

- Свободный наём рабочей силы

- Введение продналога

- Преобразование главков в тресты

- Введение свободной торговли

- Введение платы за жильё

Существуют различные мнения о НЭПе в России. Историки и экономисты неоднократно предпринимали попытки установить, что бы произошло, если бы НЭП не был свёрнут. Так, советские исследователи Владимир Попов и Николай Шмелёв в 1989 году опубликовали статью «На развилке дорог. Была ли альтернатива сталинской модели развития?», где высказали мнение о том, что при сохранении средних темпов НЭПа советская индустрия росла бы в 2-3 раза быстрее, чем при сталинской индустриализации, а к началу 1990-х СССР бы в 1,5-2 раза опередил США по объёму ВВП.

Но история не знает сослагательного наклонения.

Список использованных источников

- НЭП, обувная лавка, обувь Красильникова, мужская, дамская, детская

- Новая экономическая политика в первые годы советской власти

- НЭП: история новой экономической политики в СССР — причины и итоги: Энциклопедия — Секрет фирмы

- Противоречия и кризисы НЭПа